![]() 【メディア掲載情報】UMUにArrowArrow海野がインタビューされました!

【メディア掲載情報】UMUにArrowArrow海野がインタビューされました!

不妊、産む、産まないに向き合うすべての人たちに送る、未来をともに育むメディアUMU(ウム)

https://umumedia.jp/

にArrowArrow海野がインタビューを受けました。

UMUがつくりたいのは、「産む〜育てる」にまつわる選択や体験を語れる社会。「産む?産めない?産まない?」を考えることは、命と向き合うこと。

関連する個々人のストーリーとして、海野のストーリーにも触れていただきました。

前編・後編と2編にまたがる内容になっています。

子どもを産むことも、働き続けることも、誰もがライフプランを安心して選べる社会に。女性の「はたらく」の選択肢を広げる活動の現場から、今私が願うこと。<前編> | UMU (umumedia.jp)

子どもを産むことも、働き続けることも、誰もがライフプランを安心して選べる社会に。女性の「はたらく」の選択肢を広げる活動の現場から、今私が願うこと。<後編> | UMU (umumedia.jp)

UMUメディア運営の株式会社ライフサカスの皆さん、ありがとうございました!!

![]() 【レポート報告】World In Youのボードフェロープログラムを受けました!

【レポート報告】World In Youのボードフェロープログラムを受けました!

◆World In You

https://worldinyou.org/

◆ボードフェロープログラム

https://worldinyou.org/program/board-fellow-program/

ボードフェロープログラムとは?

これまでの経験と非営利組織のガバナンスに関する知見をもつWorld In Youが主催するオンラインプログラム。2021年より、ビジネスリーダーと非営利組織の経営者が社会課題解決事業の経営についてリアルで本質的な議論・協働を行うことにより社会にインパクトをもたらすリーダーシップを養う、6か月間の実践型プログラム。

6か月間にわたり多様なセクターの人が協働し学びあってきたボードフェロープログラムが終了しました。

ArrowArrowと共に「女性のはたらくを豊かにする」取組みをおこなっている非営利型株式会社Polaris・NPO法人ママワーク研究所/Workstep株式会社の各団体が、この半年において、今後の経営・ガバナンスにおいての課題や優先事項などを多角的な視点で学び、そして共有しながら進んできました。

・ボードメンバーとの場において3つの意思決定パターンがある、意思決定プロセスの特徴

・エンドゲームから考える事業の作り方

・「リーダー」について個々の視点から考える、自分のリーダーシップのエッジやテンション

など、6ヶ月を通して様々な面から個々人が「女性の働くを豊かにするには?」という視点をもち、意見やアイディアや問いを投げあい、3団体の意思決定と重ね合わせていきました。

3団体以外には、ソーシャルセクター・ビジネスセクター・研究分野におられる参加者など、多様な顔ぶれが参加し、3団体を取り巻きながらその課題感や経営についてサポート・支援の時間や目線をもって伴走し続けてくれました。

今後の協働や創発に向けて、それぞれの重なりを感じながら、半年間のプログラムが終了しました。

ArrowArrowもこの学びを、実践・活動に繋げていきたいと思います。

World In Youの皆さん、参加した皆さん、本当にありがとうございました!!

![]() 【登壇報告】立命館大学・グラスルーツのプロジェクト・ペアレンツキャリアチーム主催の対話の場に登壇しました!

【登壇報告】立命館大学・グラスルーツのプロジェクト・ペアレンツキャリアチーム主催の対話の場に登壇しました!

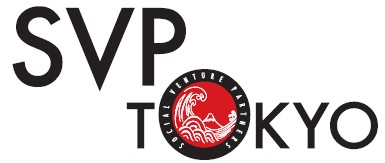

2023年3月9日・10日に立命館大学の職員対象に、「ライフイベントと『働く』を両立する~私たちのポジティブアクションを導き出すワークショップ~」と称し、対話の場を企画・登壇いたしました。

この会の主催は、立命館大学にて2022年から開催されているグラスルーツ実践支援制度に、採択されたプロジェクトであるペアレンツキャリアチームの5名の皆さんが動いて形作られています。

立命館大学職員の中で子育てしながら働く職員が増加する傾向にあること、それによって働き方の多様化やその課題感などを感じつつあること、そのような状況が生まれているようでした。そんな中で、大学職員におけるペアレンツキャリアをどう創っていくことができるのか、“子が生まれてもいきいきと働き続ける”をテーマとして親となった職員がいきいき働き続けられるためのアプローチを考える機会とその必要性が高まっていたことをお聞きしました。

プロジェクトメンバーはそのペアレンツキャリアを考える当事者であり、そして社内の有志が手を挙げて集まり、子育てと仕事を並走させながら、この職場でライフイベントと「働く」を並走させている人たちをエンパワーメントしたいという想いにあふれていました。

ペアレンツキャリアチームの皆さんから事前に課題感をお聞きした上で、今回の対話の場で重要視した方がいい点をArrowArrowとして3つ考えていました。

1) 現場の声を可視化することから何が見えるか

2) 課題の整理

3) 課題におけるアイディエーション

実際の対話の場もこの3つに即す形で進んでいきました。

1)現場の声を可視化することから何が見えるか

ペアレンツキャリアチームの皆さんは事前に対象者を含めた職員の皆さんにアンケートを取得していました。

その中でも印象的だった声は、3つ。1つはライフイベントと「働く」を並走させている人は、働く時間の制限によって責任をもって仕事に取り組めていないような不足感を大きく感じていること。1つは「自分のための時間がない」という声は、時間的な制限がある人・ない人双方からあがる課題感であること。1つは「多様な働き方を認める雰囲気が必要」という声は時間制限がある人ない人関わらず求めていること、それは組織の風土や文化の形成によること。

アンケートによって丁寧に現場の声を拾ってくれたことから、組織の中での課題感が顕在化してきました。

ArrowArrowからは、これまでさまざまな組織で働く人たちにおいて、ライフイベントが重なることにより働き方の多様化を求めていくとき、課題となるポイントやその解決においてトライしてきた事例を共有しました。

2)課題の整理

現場におられる皆さんからみて、どのような課題があるのか、出された課題の重なりや連鎖などを見つけ、さらに深堀していく対話の時間を設計しました。

課題抽出の目線は「個」に偏ってしまいがちですが、個人で解決できそうなことと組織で変化が必要そうなこと、大きく2つに分類していきながら課題の整理をおこないました。

3)課題におけるアイディエーション

課題を分類してからそれらの課題をどう解決する一歩が踏み出せそうかをグループごとに話し合いました。個と組織、両者の目線で課題を見つめ直すことは、「組織が変えてくれないとできない」ではなく、「組織の変化を起こすために、自分は何ができるか考える」まで繋がっていきました。

今回の場から「組織と個人との課題が重なっている、繋がっている」「自分ができることがありそうだ」「グッドプラクティスをおこなっている他部署の話を聞けてよかった」という声があがってきました。

また、終了後のアンケートの中からも「今回のような機会が定期的に欲しい」「職場の研修で取り上げられないようなテーマだが、とても重要なことについて話ができる機会があってよかった」など、このような“働き方”に関して共に話せる人たちやその場があることを望む人たちの声が見えてきました。

対話の場を継続して創っていけるよう、ArrowArrowとして尽力できればと考えています。

立命館大学・グラスルーツペアレンツキャリアチームの皆さん、そして対話の場に参加してくださった皆さん、ありがとうございました!

![]() 【メディア掲載】リクルート進学総研「Career Guidance」にArrowArrow海野が掲載されました!

【メディア掲載】リクルート進学総研「Career Guidance」にArrowArrow海野が掲載されました!

高校の先生対象の進路指導・キャリア教育の専門誌として発行されており、進路担当教員・クラス担任、校長・教頭、保護者に向け、社会環境・高等教育の最新動向・キャリアに関する最新理論や全国の高校の先進事例を紹介しています。

2023年4月のvol.446の特集は「自分のあり方」を見つめるキャリア選択。

東京学芸大学附属竹早中学校×NPO法人xTReeEによる動画ワークの事例と1つとしてArrowArrow海野をご紹介いただきました。

Q. 今、夢中になっていることはありますか?

Q. 中学生のときの関心と今の仕事のつながりはありますか?

Q. 今の仕事や活動をしていて良かったことはなんですか?

さまざまな質問を通して地続きである自分を照らしていくワークです。

▶こちらから電子ブックもご確認いただけます。

NPO法人xTReeEの皆さん、東京学芸大学附属竹早中学校の皆さん、株式会社リクルートの皆さん、この度の機会をありがとうございました!

![]() 【メディア掲載情報】さーぱすねっとにてArrowArrow海野がコラムを執筆しました!

【メディア掲載情報】さーぱすねっとにてArrowArrow海野がコラムを執筆しました!

その中で「今、向き合いたい出産と育児について~産後うつと育児に関連するストレスをどう緩和していくか~」というタイトルにてArrowArrow海野がコラムを執筆しました。

以下コラムよりタイトル・結びの部分を抜粋いたします。

ライフイベントの中でも出産・育児・そしてそれらを含めて働くことが並走する現在、思い通りにいかないライフイベントに関するストレスについてどのように緩和することができるのかを主眼としたコラムとなっています。

オープンになっているプラットフォームではございませんが、居住者の中で悩まれている方々に届けられたらと思っています。

執筆についてご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

![]() 【ステートメント】小さな組織でも働き方の多様さを実現する(中小企業ワークスタイル研究会アップデートへの想い)

【ステートメント】小さな組織でも働き方の多様さを実現する(中小企業ワークスタイル研究会アップデートへの想い)

個々人の働き方の選択肢を創ることと、

組織の働き方の選択肢を創ることは、繋がっている。

「働き方を変えられるのは大企業だから」

「ダイバーシティ?中小企業には響かないです」

「ライフイベントと仕事の両立!理想ですが現実は一部の企業だけでしょう」

2013年、NPO法人ArrowArrowが事務局として「中小企業ワークスタイル研究会」を立ち上げた当時は、まだ先のようなムードがありました。ブラック企業問題、長時間労働是正など働き方改革などの波が少しずつ見え始め、個人が自身の暮らしを潰さないようにしたい、大切にしたいという想いのふくらみはどんどん高まってきていることを感じていました。

―――ライフイベントと「働く」を並走させたい。

その希望を声として表に出して、実際にその道を創り、働き方の選択肢を自らつくっている個人がいることや、そのような個人を受け入れて、働き方の選択肢を活かしたい、拡げたい、そう思い模索している組織があることを、ArrowArrowを通して、実際に出会い、理解していました。

組織の大小に限らず、

個人のライフイベントと「働く」における選択肢を拡げ、

それによって組織の働き方の選択肢を拡げている。

働く場所で多様な働き方を求める個人をひとりでも増やしたいと思いましたし、一社でもその状況が叶えられ、個人と組織が手を結びあってほしい、そんな想いからこの中小企業ワークスタイル研究会は立ち上がりました。

個人の意識、組織の状況、社会の変化を受けて、

見える景色が変わってきた。

これまでの研究会の場に触れた述べ100名以上の方々は、「働く」において課題をもち、その解決におけるヒントやプロセスを知り、それぞれの想いの確立や行動変容に起因してきました。

「この研究会が1つのきっかけとなって、会社で初めて育休がとれたんですよね」ある組織で働く男性管理職が伝えてくれた言葉は、まさに個人の働き方の選択肢が拡がることにより、組織の働き方の選択肢が拡がったことを教えてくれました。

スタートから10年が経ち、「働き方」の文脈はさまざまな動きによって拡がりが見えてきました。ワークライフバランスという言葉の浸透やそれを理由に会社を退職し、より働きやすい会社へ転職をする人がいることは、誰もが実感していることでしょう。

働き方改革法や女性活躍推進法の施行によって、組織の働き方の実態を調べたり、長時間労働の是正が起こったり、ライフイベントによって辞めざるをえなかった女性が働き続けられたり、組織の固定的だった働き方に変化が生み出されてきました。

また、育児休業法・介護休業法・障害者雇用促進法の改定などによって、多様な人が組織で働き続けることができるような変化は、より一層後押しされてきました。

そしてこの数年の一番の衝撃は、新型コロナウイルスによる外的要因によって、会社に出社しなくても働くことができるという選択肢を創る必要性が急速に発展したことでした。

“働き方”に関連する変化の渦中にいながら

2020年以降ArrowArrowの場を通して感じたことは、

個人の働き方が、組織の働き方を追い越してきたような感覚でした。

個人が求める働き方の選択肢はくっきりと見え始めている。

-ライフイベントを経ても柔軟に働き続けたい。

-会社にいくこと、自宅でやること、働く場所を個々の状況によって選びたい。

-何か不測の事態が起きたときに対応できるように働きたい。

それらを選ぼうとするとき、それらが叶えられる企業・組織を選択したいと思っても、今の会社だとできない。

…しかし、本当に、今の会社だとできないのでしょうか?

誰もが立ち止まり、「自分にとっての“働く”とは何か」を考える機会ともなっていた数年が経過した今、個人の働き方の選択肢を創り選びたい人の後押しは一層強めたいと思いましたし、その個人が今いる組織と手を結べるように動くことができるのではないかと感じています。

小さな組織。

そこでは多様な人が働くことは、できないのか?

働き方の選択肢をつくることは、できないのか?

小さな組織規模体でも、そこで働く人を大切にして、その人たちと共に模索とアップデートを繰り返している組織があります。個人の暮らしに関わることやライフイベントがあったとしても、そこから拡げて、組織が在り続けているような会社があります。

「リソースがないからできない」

「多様性をつくることは難しい」

「理想はわかるけど現実的にはできない」

それらの言葉にも、共感はします。できない理由はきっとたくさんあるだろうとも。

でも、やろうとして模索している個人と組織が、ひとりでも、一社でも、存在しているのであれば。その互いのアップデートの状況を学びあい、小さくてもトライをして、その変化を外側に伝えたいと思いました。小さな組織であっても働き方の選択肢を創る。この再始動の一歩目を、そのプロセスを、同じ想いがある人たちと共に歩めたらと思っています。

中小企業ワークスタイル研究会、アップデートします!

![]() 【登壇報告】BeyondミーティングにArrowArrow海野が登壇しました!

【登壇報告】BeyondミーティングにArrowArrow海野が登壇しました!

2023年6月21日、ArrowArrow海野はBeyondミーティングに参加しました。

◆Beyondミーティングとは?

社会・地域課題解決や新しい価値創造に挑む人を"アジェンダオーナー"と呼び、全力で応援するブレスト作戦会議です。組織や立場の垣根を超えた化学反応を楽しみながら、予期せぬ出会いとアイデアで、新しい未来を創っていく場。

特定非営利活動法人Eticが事務局をつとめるandBeyondカンパニー主催。

この場でArrowArrow海野がプレゼンテーションしたものは以下のテーマ。

小さい組織(中小企業)だからこそ生み出せる多様性ある働き方をシェアしあい個人と組織を繋げたい!

この場で発言された様々なブレスト案をもとに、次のステップに活かせるように進めたいと思います!

ご参加いただいた皆さん、ご協力していただいた皆さん、ここで出逢えた皆さん、ありがとうございました!

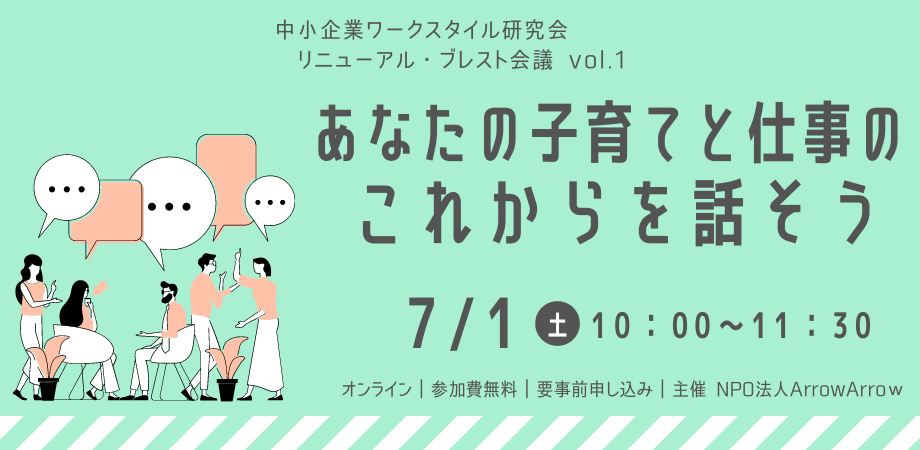

![]() 【開催報告】あなたの子育てと仕事のこれからを話そう・6/28・7/1開催

【開催報告】あなたの子育てと仕事のこれからを話そう・6/28・7/1開催

中小企業ワークスタイル研究会は、NPO法人ArrowArrowが主催する「中小企業における多様な働き方の実践を学び合う場」として、2013年にスタートしました。「現場レベルから働き方を変えていこう」と、多様性のある働き方を実現している企業をゲストに招き、事例紹介と共に、参加者同士がグループワークを通して学び合う活動を約2年。

「この研究会が1つのきっかけとなって、会社で初めて育休がとれたんですよね」

当時管理職の立場で奮闘されていた男性がくださったこの言葉も、まさに「個人の働き方の選択肢が拡がることで、組織の働き方の選択肢が拡がる」ことを痛感した瞬間でもありました。

あれから10年が経ち、働き方を取り巻く社会の状況は大きく変化しました。中小企業においては、中小企業ならではの課題に直面し、なかなか変えられないという企業もある一方で、それらを乗り越え、働き方の多様性を実現してきた企業もいます。私たちArrowArrowの事業においても、中小企業の働き方の選択肢を拡げる活動を進める中で、中小企業だからこそ抱えてしまう悩みをお聞きする場面が多くありました。

だからこそ、個人の意識、組織の状況、社会が大きく変化した今、中小企業ワークスタイル研究会が行ってきたような、横のつながりやノウハウを共に出来る場の必要性が高まっていると感じています。そして、中小企業ワークスタイル研究会をリニューアルし、再始動することを決めました。

2023年6月28日・7月1日にこのような意識をもって、「あなたの子育てと仕事のこれからを話そう」を企画しオンラインでお話する機会を設けました。

参加してくださった皆さんのステイタスはさまざまでした。

・乳幼児を子育て中の人

・お子さんのケアをしながら働いている人

・お子さんの手が離れて働き方がまた変わりつつある人

いずれも子育てしながら働くときにどんな課題が今あるかということを互いに語ってもらいました。

ここで出た課題の粒も様々でした。

ーーーーーーー

・タイムマネジメント

・時間が足りない

・子育てしにくい

・短時間で働くことがしにくい

・育休取得者の代わりがいない

・仕事が個人に紐づいて助け合えない

・子育てしている人とそうじゃない人のギャップ

・そもそも「子育てしながら働きたい」と思っている?

ーーーーーーー

そしてその課題に向けてどんな理想とそこに向けてのアプローチがあるかを書き記してもらいました。

理想は皆さん口に出していただいた言葉に共感し合うことが多かったです。

ーーーーーー

・ライフイベントが「障害」ではなく個人と組織の両方の成長に活用できている

・仕事の業務負荷が誰かに偏らないような働き方をする

・人の暮らしを支える仕事(医療、福祉、介護など)が、安定して回る環境になる

・男女問わず短時間勤務で働くことができる

・無理しない、いつでも選択できる

・ベーシックインカム

・働きたい人は働く、働きたくない人は減らす

・自分の希望通り働くことができる

ーーーーーー

それに向かった皆さんの様々なアプローチについても様々なワードが出ました。

ーーーーーー

・世代間分断を消化出来るような対話の形(シニアミドル世代のキャリア意識変容)

・仕事+α 多様な+αについて言語化を進める

・好きなこと、得意なことを知る、探る

・越境

・自分の予定を開示/周りへ伝えていくシステム

・「働く」を話す場

・組織の解体

・アンコンシャスバイアスの理解

・結局、育休取得していない人に手当を渡すしかないのか?

・制度の社内周知

・子連れ出勤

・業務の仕組み化、脱属人化

・働き方で困っている人の声をリアルに聞く、知る

・「働き方を柔軟にする」vs「業績が上げる」の対立を壊す

・誰もが6時間勤務

ーーーーー

今ある仕組みを展開していくことや新しい枠組みを作ることなどさまざまなアプローチが出ました。

今後この場を通して、今在る課題に向かってどのように前進することができるのか、皆さんと共に考え創っていきたいと思っています。

![]() 【報告レポート】長野県飯田市にて女性のためのミライ図ワークショップをおこないました!

【報告レポート】長野県飯田市にて女性のためのミライ図ワークショップをおこないました!

女性のこれからの「働く」について考えるーそこには過去・現在・未来の視点を取り入れていきます。

1)未来の「働く」イメージを拡げる:女性の「働く」がこれまでどう変わってきたか、これから未来がどのように変わっていくか

2)現在の「働く」を知る:多様な働き方を体現している人たちの話を聞く

3)自分の「働く」を考える:これから自分はどんな働き方をしたいか、その具体的な方向性を導き出します。

対面する人・オンラインで繋がる人・双方で共にワークショップを形成すること。

「働く」はこのように場所や状況を超えて、繋がりながらできる仕事の在り方があることを実感しながら進みました。

参加した皆さんからはアンケートでこのような声が届いています。

「皆さんの意見が聞けてとてもためになった」

「人を選んで相談をする事がなかったのでそれに気づけた」

「仕事を探していく上で自分が考えなきゃいけないことやするべきことをよく考えて、今後に活かしていけたらと思います」

再び働くための一歩目。

仕事を探すということはもちろんですが、改めて「自分はどう働きたいのか」を棚卸ししてから、次のステップに踏み出していくこともできると思います。

長野県飯田市ではハローワーク飯田マザーズコーナーご担当者からもサポートの声をかけていただき、参加者皆さんの「再び働く」を応援する手があることを共有しました。

改めまして、この場にご参加くださった皆さん、ありがとうございました。

そして、長野県飯田市市民協働環境部共生・協働推進課の皆さん、ハローワーク飯田マザーズコーナーの皆さん、地域就労支援センター「JOBサポ」の皆さん、女性が再び働くことをサポートする方々にも感謝をお伝えしたいです。

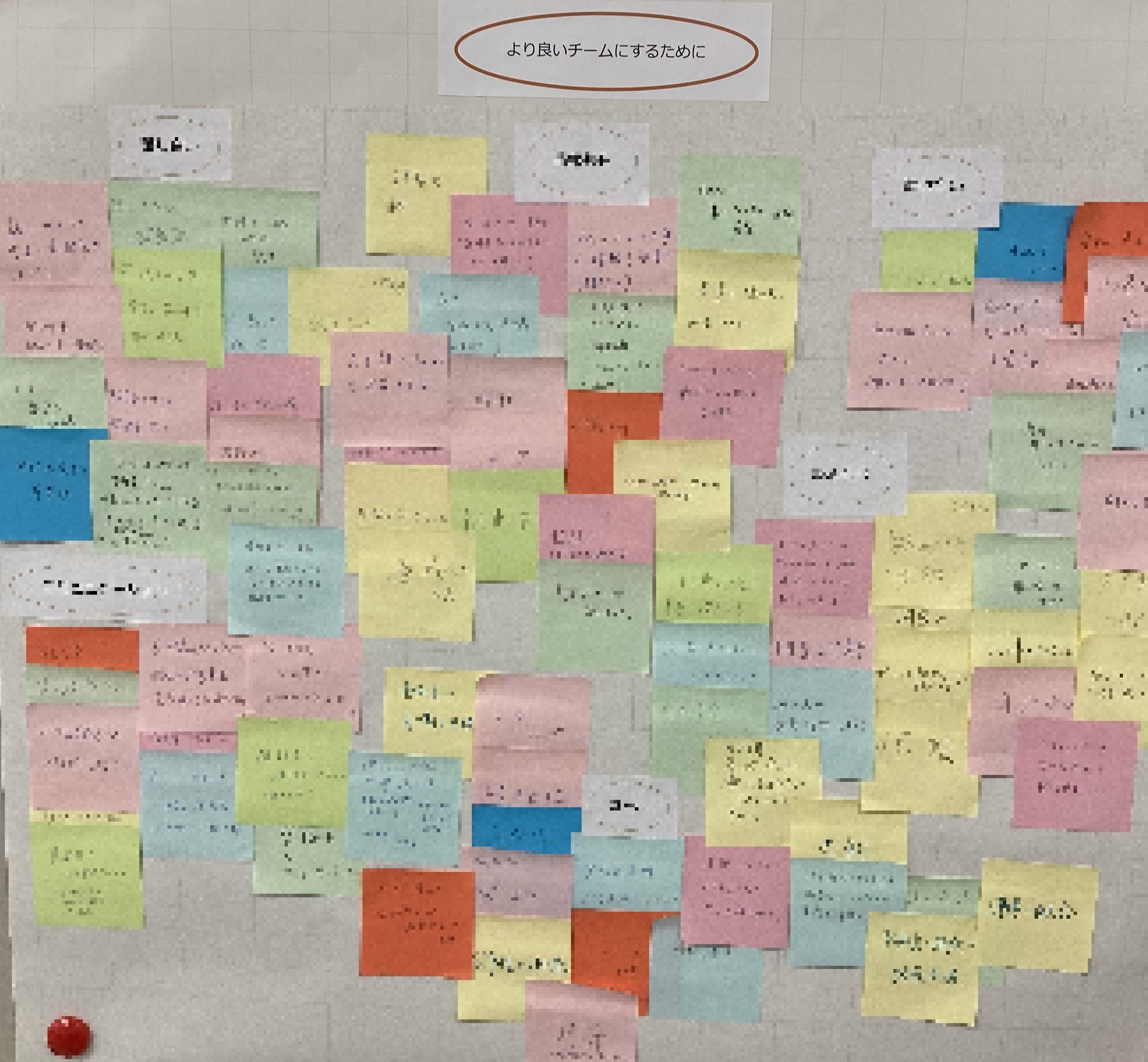

![]() 【登壇報告】立命館人事課にてArrowArrow海野が社員!Shine!をおこないました!

【登壇報告】立命館人事課にてArrowArrow海野が社員!Shine!をおこないました!

人事課総勢34名と共に3時間をかけて対話を促す場を創りました。

今回の場は大きく3つの場の構成がありました。

1)多様性の受容

2)自己理解・他者理解を促すコミュニケーションの促進

3)心理的安全性とチームの関係性

それぞれについて立命館人事課の達成目標を明るみにし、この3つのキーワードに即してインプットとアウトプットを設計していきました。

1)多様性の受容

前提知識のインプットとして、なぜ今ダイバーシティの理解が求められているのかを皆さんと共有していきました。

誰もが持ち得る多様さ。だからこそ、その受容を自分も他者もおこなっていく道をつくりたいというイメージと、

そのために自己理解・他者理解の重要さに繋がっていくことをお伝えしました。

2)自己理解・他者理解を促すコミュニケーションの促進

互いの理解を深めていくためにこの日は「beの肩書き」というワークショップを使って進めました。

3)心理的安全性とチームの関係性

互いの見えている景色の違いや状況を理解することができた今。この時間はその前提があるからできたとして、働く場の中で互いの理解を得ながら前に進めることはできないのか。

そのために心理的安全性がどう活かされるのかを共有しました。そしてそれがあるチームはどのようなことが起こっていくのかインプットを経て、

「立命館人事課におけるチームはどう在りたいのか」を問いかけていきました。

「チームで働く」そのとき鍵となりそうな言葉は何かを互いに出し合っていくことで、

お互いどのような想いが必要か、行動が必要かが可視化できていきました。

終了後のアンケートからは以下のような声が届きました。

・自身のことは知っているつもりでもわかっていないことの方が多いので、他の方から伝えていただくことによってわかることも多いと感じました。

・1人1人がちがっている面もありますが、共通している思いや考え方も理解、認識できました。

・メンバーの中での自分の役割というものを考えるきっかけになったと思います。

・他の方の想いや得意分野を知る事が出来て、仕事で困った際には相談しようと思った。

・人により向き不向きや、考え方・能力に差はありますが、それぞれの特性をうまく生かしつつ、全体が良い方向に成長していければいいなと思います。それには、まずお互いを知ることが大事とあらためて感じました。

改めまして、今回の場を創る機会として立命館人事課の皆様、グラスルーツプロジェクトメンバーの皆様に御礼をお伝えしたいです。

ありがとうございました。

![]() 【報告レポート】長野県長野市にて女性のためのミライ図ワークショップをおこないました!

【報告レポート】長野県長野市にて女性のためのミライ図ワークショップをおこないました!

前回の長野県飯田市同様、これからの女性の「働く」において、3つの目線をもって皆さんと対話をしていきました。

今回は特に2つめのフォーカスしたポイントである「働くを知る」として多様な働き方を体現している・チャレンジしている人をスピーカーとしてお呼びしていました。この4月から初めてテレワークに挑戦している子育て中の女性にこれまでのプロセスや現在を話していただきました。

特に今回スピーカーのキャリアの歩みから皆さん学びを深めていた印象です。

▶子育てをすることで「働く」に求めることが変わっていった

▶家族経営、季節雇用、派遣雇用、様々な働き方を体験し、今また新たなフルリモートという新たな働き方へ

▶リモートワークは「簡単」ではない。難しさを実感しながらチャレンジする日々である

女性の働き方は「自分以外にまつわること」で働き方そのものが大きく揺れていくこと、それと共にその時々に求める働き方が変わっていくこと、変わっていってよいということなどを皆さんと共有できたと思います。

後半のワークショップではさまざまな参加者のご意見がありましたが、中でも「欲しい働き方を手に入れるために自分自身のスキルアップが必要だ」という声がありました。現在乳幼児を子育てしながらデジタル系の学びを並行している参加者もおられました。

このように現在と未来を考えてできることを進めていこうとしている女性たちが数多くいるのだと思います。

ー子育てをしている

ー再び働く

これら2つのことが「働く」にあたって障壁とならない社会である必要性を感じました。

参加者からはこんな声があがりました。

・リモートワークというものがどういったものかイメージしかできていなかったので、実際にそれを見れて良かったです。

・自分と同じような悩み、働き方を希望する方がたくさんいらっしゃり共感が持てました。なかなかキャリアや転職の考え方などお話しする機会がないので、勉強になりました。

・子育てに追われながらも、今後のキャリアプランを考えるよい機会になりました。

改めまして、この場にご参加くださった皆さん、ありがとうございました。

そして、長野県産業労働部の皆さん、長野地域振興局の皆さん、長野市商工観光部の皆さん、ハローワーク長野マザーズコーナーの皆さん、地域就労支援センター「JOBサポ」の皆さん、女性が再び働くことをサポートする方々にも感謝をお伝えしたいです。

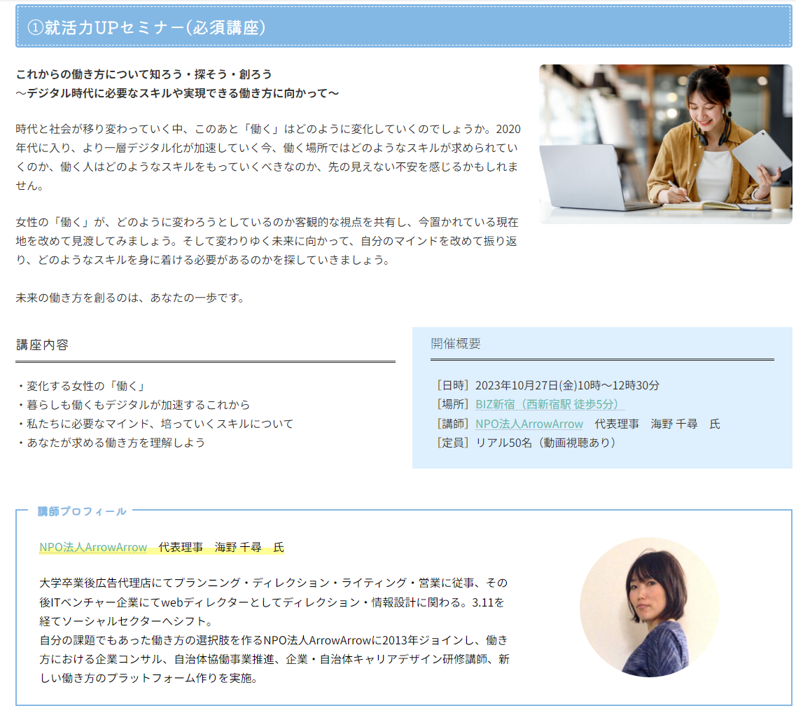

![]() 【登壇報告】新宿区女性デジタル人材育成支援事業にてArrowArrow海野が登壇しました!

【登壇報告】新宿区女性デジタル人材育成支援事業にてArrowArrow海野が登壇しました!

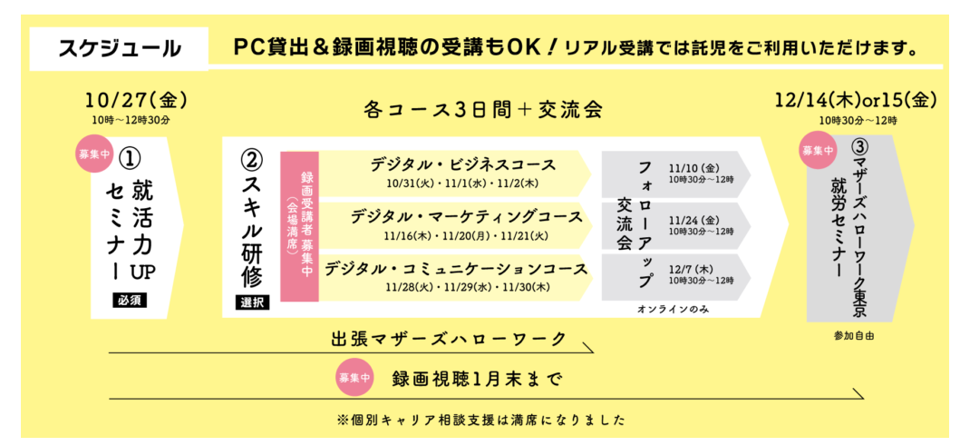

新宿区女性デジタル人材育成支援事業はDX化が進むこれからの働く景色の中で、女性においてそのようなデジタルスキルの習得の一歩目を支援するようなプログラムになっています。

事業の特徴として、3つのデジタルスキルコースがあり、それぞれのデジタルスキルを身に着けて実際の働く場所に繋げていく仕組みがあります。

さまざまな女性をサポートできるよう、パソコンの貸出の対応やそれぞれのコースも録画視聴ができるようなフォロー体制があり、キャリアの相談から働く場所・企業への繋ぎ目としてマザーズハローワークとの連携もおこなっています。

このような事業のスタート地点として、大きく3つのポイントを伝える場をArrowArrowが担いました。

女性の「働く」においてデジタルスキルがあることでどのような強さや柔軟さにつながるかをお伝えしました。

参加者の皆さんからも以下のような言葉をいただきました。

ーー

・デジタルというイメージは日常とかけ離れていないことを再認識できたから

・わかりやすく、自分のデジタルスキルを上げるための方法を見つけられそうだと思えたから

・自分がいままでもやもやとしていた不満のようなものを言語化してくれて、新たな考え方をインストールしてもらえたので。

・参加者同士のワークによるコミュニケーションも、緊張している心がほぐれました。

ーー

このあとも新宿区女性デジタル人材育成支援事業ではArrowArrowはキャリア相談側もサポートしていきます。

皆さんのライフイベントと「働く」の選択肢の一歩を、引き続き支援していきます!

![]() 【登壇報告】仕事と育児の両立支援・管理職向けセミナーにArrowArrow海野が登壇しました!

【登壇報告】仕事と育児の両立支援・管理職向けセミナーにArrowArrow海野が登壇しました!

株式会社ベネッセシニアサポート様と共に企画設計をおこなった2時間30分の対話の場となりました。

2年目の今回の場に至るまで、2022年に男性育休にまつわる法制度が変わり、より一層、組織においてどのように育休取得推進していくのか注目されていく社会状況になりました。

この場の冒頭には安藤社長からも「男性育休取得は新卒採用にも大きく関わってくる」という言葉があり、働く場において個々人のライフイベントをサポートする状況は組織へのエンゲージメントを高め、ひいては、働く人を募っていくときにも強みになっていくことがあるというメッセージがありました。

今回の場は大きく3つの構成で進めていきました。

1)現状把握・相互理解

2)実際にどのように男性育休が取得できたのか

3)考え方と行動変容

特に今回は実際に男性育休取得の当事者である社員とそのチームのマネージャーもご参加いただき、

・どのようなプロセスで男性育休取得が出来たか

・成し得られた状況、見えた課題、それぞれの想い

などを現場の声を投じてもらったことは、参加した管理職にとって大きな学びとなっていることがわかりました。

昨年と違い今年の大きな違いとしては課題の具体化が進んでいることでした。

それぞれの部署でも起こり始めた育休取得者の状況が見え、それによってどのように進めているかのシェアがあったり、来年対象社員がおりどのように進めていくかを考えている課題があがったり、昨年よりもより具体に起こっている事象について対話がありました。

参加後のアンケートの一部をご紹介します。

ーーー

・会社の制度ですので推進するのはあたりまえと思いつつ、同じ境遇のリーダーと本音で話しあうことが出来た

・育休の時だけでなく、「アンコンシャスバイアスを持っている」という自覚をもつことで、他メンバーとの対話の重要性を一層認識することができました

・男性の育児休暇の推進に加え、メンバーが安心して(家庭環境の変化で)休暇取得を遠慮なく言える職場環境にしておくことが重要と感じた

・メンバーの多能工化のみならずチーム間の支援や多能工化の推進を図ることを積極的に取り組みたい

ーーー

この場の有用性について触れてくださった方やご自身の意識や気づきに紐づけてくださった方、そして働き方をどのように変えていく必要性があるかを考えるきっかけとなっていたことが分かる声を多くいただきました。

「前例のない働き方」に直面している私たちの社会状況において正解はありませんが、だからこそ課題1つ1つを組織内で互いにシェアし前進できるような対話と変化を生み出していくことを心から望みます。

再びこのような機会をいただきましたキリングループロジスティクス株式会社様に感謝しております。参加してくださった管理職の皆様、ありがとうございました。

そして共にこの場を創ることできましたベネッセシニアサポート株式会社様にも感謝をお伝えします。

![]() 【登壇報告】男性育休取得推進に向けて:キリングループロジスティクス株式会社様にて登壇しました!

【登壇報告】男性育休取得推進に向けて:キリングループロジスティクス株式会社様にて登壇しました!

2022年11月・12月に、キリングループロジスティクス株式会社様にて男性育児休業の理解促進を目的とした対話の場を、ベネッセシニアサポート株式会社様と共に企画設計と運営いたしました。

キリングループロジスティクス株式会社では同年10月から12月にかけて社内で様々な取組みをおこなっていました。

・全従業員向け「仕事と育児の両立アンケート」実施

・「男性の育児参画・育休取得を考える」短編動画+社内制度の配信・理解度チェック」を実施

・リーダーとして動く管理職対象にイクボスセミナーと題し、男性育休取得推進のテーマ講義と対話の場

今回ArrowArrowでは、男性育児休業取得にあたり、施策や制度があったとしても、それを実際に使っていけるような組織の風土・文化醸成に寄与したプログラムを設計しました。

それは、事前に組織の現場において「仕事と育児」について考えている想いを見えるようにしたアンケート結果を基に、どのような課題感が存在しているのか、何がカギとなっているのかを捉えていくことからスタートしています。

実際の対話の場であるセミナー冒頭では、キリングループロジスティクス株式会社・安藤弘之社長より「男性の育休取得推進への取り組みは、福利厚生ではなく、経営戦略である」等のメッセージを伝えていただいたことは組織としてどう捉えている事象なのかを克明に伝えておりました。

今回の対話の場においてArrowArrowの中で大切にしたいと思ったことは3つありました。

1)相互理解:仕事と育児の両立アンケート結果から見えた課題感のシェア

2)展開と開示:これまで組織の中で育児休業取得に対してどのように対応してきたか

3)体感・行動:実際に起こりうるシーンに我々はどうアクションするのか

場の運営においては、この場を一方的な講義の場にしないこと、現場の課題感をリーダーがまっすぐ「課題感」として表せること、行動に結び付けられる小さなサンプルがあること、それらを意識しました。

インプットにおいては、

・組織が変わるときに「ひとりで」やらない事例の共有

・なぜ男性の育児休業取得が必要な状況なのか

・組織におけるアンコンシャスバイアスとは

学びとアウトプットを交互に重ねながら、「働きやすい職場づくりにはリーダーの理解と職場での推進が必要になること」と共に「リーダーそのものも課題感をもつ状況、だからこそ互いにその課題を開示し組織が変わる起点にしていくこと」を皆さんと共有していきました。

参加後のアンケートからは以下のような声をいただきました。

「メンバーとリーダーの考え方等のギャップを知ることができたので、今後のチーム運営の参考になる。また育休のメリットを理解できたことによって育休取得希望者または取得に悩んでいる方への取得に向けたアドバイスや後押しができると思った」

「私自身の情報もメンバーへ発信し、メンバーから話しやすい環境を作りを行い、私もメンバーも仕事とライフワークバランスを大切にしたい」

「チームの誰かに何かがあっても大丈夫な体制をつくっておくこと、誰でも応援に入れるような業務の洗い出しをしておきたい。またメンバー同士が支え合いたいと思えるような仲間意識を醸成したい」

参加された皆さんの気づきや理解が組織の中で形成できていくことを心から望みますし、

絶えず伝えていましたが、マネージャー・リーダーの皆さんの課題が開示できる場所もつくっていけることを望みます。

今回このような機会をいただきましたキリングループロジスティクス株式会社様に感謝しております。また参加してくださったリーダーの皆様、ありがとうございました。

そして共にこの場を創ることできましたベネッセシニアサポート株式会社様にも感謝をお伝えします。

.png)